体育训练恢复期管理与体能恢复同步性研究及其优化策略探讨

本文探讨了体育训练恢复期的管理与体能恢复同步性之间的关系,并提出了优化策略。随着竞技体育水平的提升,运动员的训练负荷逐渐加大,如何科学管理恢复期、促进体能恢复,成为了提高运动员竞技水平和减少伤病的重要课题。本文将从恢复期管理的基本理论、体能恢复的同步性、恢复期管理的策略优化以及恢复期与比赛表现的关系等四个方面进行详细探讨。首先,介绍恢复期管理的基本理论及其重要性,接着阐述体能恢复同步性的科学基础,再从多个角度提出优化策略,最后总结恢复期管理对运动员体能恢复的积极影响,并给出相关建议。

恢复期是运动员训练周期中的重要环节,涉及身体从高强度训练中得到适当修复与调整的过程。训练的过度负荷会导致身体产生疲劳与损伤,而合理的恢复期则有助于恢复身体功能、增强体能,确保运动员在接下来的训练中能够充分发挥潜力。恢复期管理的基本理论主要包括两大方面:一是负荷与恢复的平衡,二是个体化的恢复方案。

负荷与恢复的平衡是指在高强度训练之后,运动员需要经过一定的恢复期才能保证体能的最大化恢复。过度的训练会导致体力消耗过度,恢复不完全,从而影响训练效果和身体健康。因此,科学的负荷分配和周期性调整是保证恢复效果的基础。

个体化的恢复方案是根据运动员的生理、心理状态及训练水平进行量身定制的恢复措施。不同运动员的身体状况不同,恢复的需求也各不相同。因此,恢复期管理必须依据运动员的个体差异,结合其训练历史、疲劳程度和健康状况,制定科学合理的恢复计划。

体能恢复的同步性是指运动员在恢复期内,生理和心理状态的同步调整。恢复不仅仅是身体层面的修复,心理的调节同样至关重要。体能恢复的同步性研究强调生理恢复与心理恢复的协调性,认为只有两者协同工作,运动员的整体恢复才能达到最佳效果。

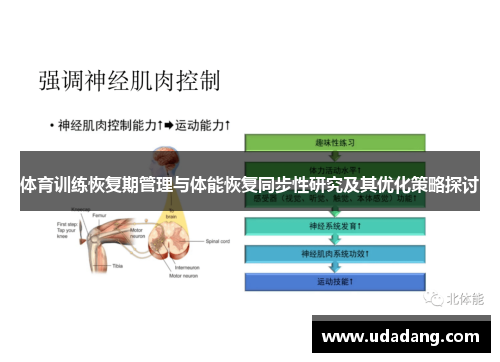

从生理角度来看,体能恢复主要包括肌肉、骨骼、神经系统等方面的修复。高强度训练后,肌肉会出现微损伤,恢复过程中肌肉纤维重新合成并增厚,提高了运动员的力量与耐力。而神经系统的恢复则涉及到神经传导速度和反应能力的恢复,保证运动员能在下一次训练中发挥最大效能。

心理恢复同样不可忽视。高强度的训练和比赛压力会导致运动员产生心理疲劳、焦虑甚至情绪波动。通过科学的心理干预手段,如冥想、放松训练等,可以有效缓解运动员的心理压力,提升其对训练和比赛的适应能力。因此,体能恢复的同步性要求运动员的生理恢复和心理调节能够协调发展,形成有效的恢复机制。

优化恢复期管理的策略,首先需要对恢复方法进行多角度的选择与组合。运动员在恢复期可以采用多种手段,如主动恢复、被动恢复和心理恢复等。主动恢复是指通过低强度的运动来加速血液循环,促进身体代谢废物的排出,减少肌肉僵硬和疼痛。被动恢复则是通过休息、按摩、理疗等方式帮助运动员减轻疲劳,放松身体。

其次,恢复期的营养管理非常重要。营养的合理补充能够有效促进体能恢复。训练后及时补充碳水化合物和蛋白质,可以帮助肌肉恢复和合成。同时,补充足够的水分、电解质和维生素,也有助于维持身体的正常功能,避免脱水和电解质紊乱。营养学的最新研究表明,恢复期的饮食结构应个性化,满足不同运动项目、不同运动员的需求。

此外,科学监测恢复效果同样关键。通过生理指标监测、运动表现测试和心理评估等手段,能够实时评估运动员的恢复状态,从而及时调整恢复策略。例如,可以通过心率变异性监测、乳酸测试等方式评估运动员的恢复进度,避免过早或过晚恢复。

恢复期的有效管理直接关系到运动员比赛时的表现。一个科学、充分的恢复期能够帮助运动员恢复最佳状态,避免在比赛中出现疲劳积累或伤病问题。通过恢复期的合理管理,运动员能够在比赛前积累足够的体能储备,提升反应速度、力量输出等关键指标。

恢复期的质量也与运动员的伤病风险密切相关。如果恢复期管理不当,训练负荷过高或恢复时间过短,容易导致运动员出现过度训练综合症,增加伤病风险。此外,恢复期过长也会导致体能流失,因此恢复期的管理应根据运动员的具体情况灵活调整。

总之,恢复期的管理不仅仅是为了身体的修复,更是为下一轮训练和比赛做准备。科学的恢复期管理有助于提升运动员的竞技表现,并确保其长期的健康状态。恢复期与比赛表现之间的关系密切而复杂,必须从多维度进行科学调控。

宝盈总结:

本文通过对体育训练恢复期管理与体能恢复同步性研究的探讨,提出了优化策略,并强调了恢复期在运动员长期竞技状态中的重要性。恢复期的科学管理不仅仅涉及生理恢复,还包括心理恢复的协同作用。通过合理安排训练负荷、恢复方法、营养补充及监测手段,运动员可以在保证身体健康的前提下,最大化地提升训练效果和比赛表现。

总的来说,恢复期的优化不仅仅是体能恢复的必要步骤,更是运动员持续提高竞技水平的关键环节。未来的研究应更加注重个性化恢复方案的制定,结合新兴科技手段,进一步提升恢复管理的精准性和有效性,为运动员的高水平竞技提供保障。